9/13(土) ヒカル大腸菌

DATE:9/13(土) By 清水

9/7(日) くろまとぐらふぃー

こんにちは。バイオ学科講師の清水です。

今日はクロマトグラフィーについてお話します。今週のobmの1年生 は、先輩方からクロマトグラフィーを教わっています。

は、先輩方からクロマトグラフィーを教わっています。

みなさんは、中学や高校のときにお花 の色素をペーパークロマトグラフィーや薄層クロマトグラフィーを使って、分離したことがありますか?

の色素をペーパークロマトグラフィーや薄層クロマトグラフィーを使って、分離したことがありますか?

今回は、この原理を応用した、分析技術では大変重要な高速液体クロマトグラフィー(HPLC)を使って、お茶

今回は、この原理を応用した、分析技術では大変重要な高速液体クロマトグラフィー(HPLC)を使って、お茶 のビタミンC,カフェイン,カテキンの分析を行いました。

のビタミンC,カフェイン,カテキンの分析を行いました。

最初に、卒業生の吉川くんが、HPLCの原理を説明するために、薄層クロマトグラフィーを使って、アミノ酸の分離を行いました。

写真のスポットが分離されたアミノ酸です。アミノ酸の性質によって、スポットの位置が異なることが分かります。

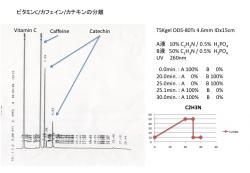

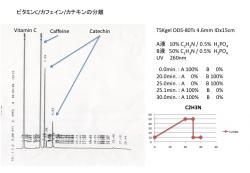

次に、HPLCによるお茶の分析を試みました。アセトニトリルという有機溶媒の濃度を変化させることにより、ビタミンC,カフェイン,カテキンを分離させます。下のチャート図で示すように、アセトニトリルの濃度を上げる

次に、HPLCによるお茶の分析を試みました。アセトニトリルという有機溶媒の濃度を変化させることにより、ビタミンC,カフェイン,カテキンを分離させます。下のチャート図で示すように、アセトニトリルの濃度を上げる とビタミンC,カフェイン,カテキンと順に溶離

とビタミンC,カフェイン,カテキンと順に溶離 されています。また、ピークの高さによってお茶に含まれている各々の量が分かります。このようにして、いろんな種類のお茶の分析が可能になります。分析結果から、ビタミンC,カフェイン,カテキンと味との関係

されています。また、ピークの高さによってお茶に含まれている各々の量が分かります。このようにして、いろんな種類のお茶の分析が可能になります。分析結果から、ビタミンC,カフェイン,カテキンと味との関係

も分かりますよ

も分かりますよ

低温抽出したお茶と、沸騰したてのお湯で入れたお茶って何か味が違いますよね 今度は、お茶を入れるときの温度を変えて、HPLCで分析を行う予定です。

今度は、お茶を入れるときの温度を変えて、HPLCで分析を行う予定です。

obmでお茶のHPLC測定をしてみるのはいかが

今日はクロマトグラフィーについてお話します。今週のobmの1年生

みなさんは、中学や高校のときにお花

今回は、この原理を応用した、分析技術では大変重要な高速液体クロマトグラフィー(HPLC)を使って、お茶

今回は、この原理を応用した、分析技術では大変重要な高速液体クロマトグラフィー(HPLC)を使って、お茶最初に、卒業生の吉川くんが、HPLCの原理を説明するために、薄層クロマトグラフィーを使って、アミノ酸の分離を行いました。

写真のスポットが分離されたアミノ酸です。アミノ酸の性質によって、スポットの位置が異なることが分かります。

次に、HPLCによるお茶の分析を試みました。アセトニトリルという有機溶媒の濃度を変化させることにより、ビタミンC,カフェイン,カテキンを分離させます。下のチャート図で示すように、アセトニトリルの濃度を上げる

次に、HPLCによるお茶の分析を試みました。アセトニトリルという有機溶媒の濃度を変化させることにより、ビタミンC,カフェイン,カテキンを分離させます。下のチャート図で示すように、アセトニトリルの濃度を上げる

低温抽出したお茶と、沸騰したてのお湯で入れたお茶って何か味が違いますよね

obmでお茶のHPLC測定をしてみるのはいかが

DATE:9/7(日) By 清水

8/27(水) エライザ

こんにちは。バイオ学科講師の清水です。

今日の夏休み実験はエライザです。何か新しい武器の名前のようですが、実は実験の手法です。

ELISA=Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assayと言い、抗体を用いてタンパク質(抗原,抗体)を定量する実験方法です。今日も1年生と2年生と卒業生が実験をしに朝から登校しています。それでは、1年生に今日の実験について聞いてみましょう。

こんにちわ

こんにちわ

バイオ1年の(≧ω≦)山崎です

月曜から始まった実習・・・そりゃぁもう、と〜んでもない試練があったわけです。

が、、それは河合くんに任せるとして、

今日は、『エライザ』実験の最終日でした

ウーイェイイェイ

それでは河合くんお願いします

(▽ は〜いバイオ学科1年の河合です

まさかの連続登場です

笑

笑

エー( ̄д ̄)山崎くんの言う通り、そりゃ〜もう大変な試練でしたよ〜

今回は「サンドイッチELISA法」という手法を用いて、

今回は「サンドイッチELISA法」という手法を用いて、

食品やシャンプーなどに卵アレルギー物質 である「OVA」というタンパク質が

である「OVA」というタンパク質が

含まれているかどうか実験しました。

その手順はというと・・・

まず、96wellプレートという小さな溝が96個あるプレートに

OVAと結合できる一次抗体を加え、一晩冷蔵庫に入れておきます

次の日、余分な一次抗体をハンディウォッシャーという器機で洗い流し、

OVAを入れ・・・たいとこですが、

その前にブロッキングという作業をします

ブロッキングとはこのOVAが抗体以外の場所にくっつかないように

違うタンパク質でプレートの溝をコーティングすることを言います。

これをしないと、正確な数値が測れません

1時間置いてコーティングさせた後、ハンディウォッシャーを使って

ブロッキング用タンパク質を吸引します

次に、それぞれ用意した検体(僕は某栄養補助食品を用いました)を入れてしばらく置き、また洗い流します。

そして、酵素のついた標識抗体(酵素が基質と反応すると緑色がつきます)をいれます。

検体にOVAが含まれていれば、一次抗体と標識抗体にOVAが挟まれた形になります。

だからサンドイッチと言うんですねぇ〜

そしてOVAの量が多いと、くっつく標識抗体の量も多くなるため色が濃くなるんですね

これに基質となる試薬を加え、プレートリーダーにいれて吸光度を測定します。

ですよね??!白川さん!!

こんにちは

こんにちは 。バイオ学科1年の(⊇∀⊆)白川です。

。バイオ学科1年の(⊇∀⊆)白川です。

そうそう大変だったよね〜

一つ一つの作業にきんちょーきんちょーで…

ピペット操作の大切さがさらに身にしみました。

そして結果は…うまくはいかなかった〜。

時間をかけた実験だったからショック〜

大塚先生 私もっとうまくなるよう頑張ります

私もっとうまくなるよう頑張ります

(▽ やね〜 そう簡単にはうまくいかないもんだね…。

僕も結果はボロボロだったよ…。

(≧ω≦) 俺っちもじゃよw

今回の実験は難しくてみんな結果がよろしくなかったけど

ELISAの原理や操作が学べてよかったね

(⊇∀⊆) 一歩リード

(▽ 先生〜 フォローお願いします〜

フォローお願いします〜

笑

笑

(^▽^) 大塚です。

ピペット操作の大切さを改めて認識してもらえたと思います。

今回の実験を踏まえて、次回頑張りましょうね。

今日の夏休み実験はエライザです。何か新しい武器の名前のようですが、実は実験の手法です。

ELISA=Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assayと言い、抗体を用いてタンパク質(抗原,抗体)を定量する実験方法です。今日も1年生と2年生と卒業生が実験をしに朝から登校しています。それでは、1年生に今日の実験について聞いてみましょう。

こんにちわ

こんにちわバイオ1年の(≧ω≦)山崎です

月曜から始まった実習・・・そりゃぁもう、と〜んでもない試練があったわけです。

が、、それは河合くんに任せるとして、

今日は、『エライザ』実験の最終日でした

ウーイェイイェイ

それでは河合くんお願いします

(▽ は〜いバイオ学科1年の河合です

まさかの連続登場です

エー( ̄д ̄)山崎くんの言う通り、そりゃ〜もう大変な試練でしたよ〜

今回は「サンドイッチELISA法」という手法を用いて、

今回は「サンドイッチELISA法」という手法を用いて、食品やシャンプーなどに卵アレルギー物質

含まれているかどうか実験しました。

その手順はというと・・・

まず、96wellプレートという小さな溝が96個あるプレートに

OVAと結合できる一次抗体を加え、一晩冷蔵庫に入れておきます

次の日、余分な一次抗体をハンディウォッシャーという器機で洗い流し、

OVAを入れ・・・たいとこですが、

その前にブロッキングという作業をします

ブロッキングとはこのOVAが抗体以外の場所にくっつかないように

違うタンパク質でプレートの溝をコーティングすることを言います。

これをしないと、正確な数値が測れません

1時間置いてコーティングさせた後、ハンディウォッシャーを使って

ブロッキング用タンパク質を吸引します

次に、それぞれ用意した検体(僕は某栄養補助食品を用いました)を入れてしばらく置き、また洗い流します。

そして、酵素のついた標識抗体(酵素が基質と反応すると緑色がつきます)をいれます。

検体にOVAが含まれていれば、一次抗体と標識抗体にOVAが挟まれた形になります。

だからサンドイッチと言うんですねぇ〜

そしてOVAの量が多いと、くっつく標識抗体の量も多くなるため色が濃くなるんですね

これに基質となる試薬を加え、プレートリーダーにいれて吸光度を測定します。

ですよね??!白川さん!!

こんにちは

こんにちはそうそう大変だったよね〜

一つ一つの作業にきんちょーきんちょーで…

ピペット操作の大切さがさらに身にしみました。

そして結果は…うまくはいかなかった〜。

時間をかけた実験だったからショック〜

大塚先生

(▽ やね〜 そう簡単にはうまくいかないもんだね…。

僕も結果はボロボロだったよ…。

(≧ω≦) 俺っちもじゃよw

今回の実験は難しくてみんな結果がよろしくなかったけど

ELISAの原理や操作が学べてよかったね

(⊇∀⊆) 一歩リード

(▽ 先生〜

(^▽^) 大塚です。

ピペット操作の大切さを改めて認識してもらえたと思います。

今回の実験を踏まえて、次回頑張りましょうね。

DATE:8/27(水) By 清水

8/20(水) 血

こんにちは。バイオ学科講師の清水です。

本日の記事タイトルは「血」です。

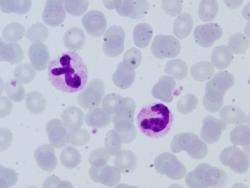

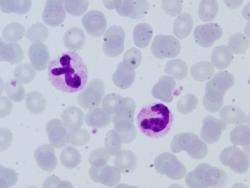

夏休みの間に大塚先生と清水の血液の標本を作製しました。今日は、バイオ学科1年の前国藤さんと河合くんがその標本を顕微鏡で観察しています。それでは、前国藤さん、河合くんよろしくね。

Hey!

Hey! こんにちは〜

こんにちは〜

バイオ学科の前国藤ですっ(∀

あ〜んど!河合ですっ(▽

今日は大塚先生の「血」を見ました

(▽ え 流血

流血

(∀ そうそう・・ だら〜

そうそう・・ だら〜

って・・

って・・

って、そんなんちゃうかったやん!笑

(▽ って、まあ冗談はこんぐらいにしといて〜

今日の本題!血っすよ 血!

(∀ まず、今回のサンプルの作り方

指頭から採血します。

血が固まらないようにとある試薬を加えます。

スライドガラスに血を塗ります。

血を乾燥させた後、ギムザ染色液で染色します。

標本を顕微鏡で観察します。

(▽ 完成ですね〜

前国藤さん感想はっ?

(∀ 大塚先生の標本は赤血球同士がくっついてなくて形がきれいに見えましスね

じゃあ、河合くん清水先生のは?

(▽ 清水先生の ん〜‥

ん〜‥

hahaha・・(´`;) ノーコメントで 笑

笑

(∀ そうだね! こんなところでは言えないね(∀★笑

(∀&(▽ 見たい子はオープンキャンパスで先生に頼んでみてね

清水先生優しいからきっと見せてくれるはず

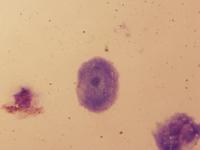

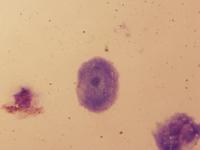

(>_<) 清水です。今回の血液標本は血液中の好中球を染色しました。周囲のグレーの部分は赤血球です。大塚先生の血液はとっても上品できれいですね

清水です。今回の血液標本は血液中の好中球を染色しました。周囲のグレーの部分は赤血球です。大塚先生の血液はとっても上品できれいですね 人柄が表れているようです。って清水のは下品て言いたいのか

人柄が表れているようです。って清水のは下品て言いたいのか 前国藤、河合〜

前国藤、河合〜

(▽&(∀ 逃げろー

笑

笑

(^-^)学科長の大塚です。オープンキャンパスは9/7(Sun),9/13(Sat)に開催します。血液標本を観察したい人はぜひ参加してくださいね。

(>_<)血をくれー

本日の記事タイトルは「血」です。

夏休みの間に大塚先生と清水の血液の標本を作製しました。今日は、バイオ学科1年の前国藤さんと河合くんがその標本を顕微鏡で観察しています。それでは、前国藤さん、河合くんよろしくね。

Hey!

Hey!バイオ学科の前国藤ですっ(∀

あ〜んど!河合ですっ(▽

今日は大塚先生の「血」を見ました

(▽ え

(∀

って、そんなんちゃうかったやん!笑

(▽ って、まあ冗談はこんぐらいにしといて〜

今日の本題!血っすよ 血!

(∀ まず、今回のサンプルの作り方

指頭から採血します。

血が固まらないようにとある試薬を加えます。

スライドガラスに血を塗ります。

血を乾燥させた後、ギムザ染色液で染色します。

標本を顕微鏡で観察します。

(▽ 完成ですね〜

前国藤さん感想はっ?

(∀ 大塚先生の標本は赤血球同士がくっついてなくて形がきれいに見えましスね

じゃあ、河合くん清水先生のは?

(▽ 清水先生の

hahaha・・(´`;) ノーコメントで

(∀ そうだね! こんなところでは言えないね(∀★笑

(∀&(▽ 見たい子はオープンキャンパスで先生に頼んでみてね

清水先生優しいからきっと見せてくれるはず

(>_<)

(▽&(∀ 逃げろー

(^-^)学科長の大塚です。オープンキャンパスは9/7(Sun),9/13(Sat)に開催します。血液標本を観察したい人はぜひ参加してくださいね。

(>_<)血をくれー

DATE:8/20(水) By 清水

8/13(水) バイオ学科の夏休み

こんにちは。バイオ学科講師の清水です

学生のみなさんは長い夏休みに入り、いかがお過ごしですか?

さて、obmの学生たちは...

いつもの授業だけでは物足りず、実験に熱心な学生が、自主的に細胞培養(細胞を増やすこと)やHPLC(高速液体クロマトグラフィーと言って、液体の試料を分離、定量できます)でお茶中

いつもの授業だけでは物足りず、実験に熱心な学生が、自主的に細胞培養(細胞を増やすこと)やHPLC(高速液体クロマトグラフィーと言って、液体の試料を分離、定量できます)でお茶中 のカテキンやカフェイン、ビタミンCの分析をしています

のカテキンやカフェイン、ビタミンCの分析をしています

先日は、2年生の荒木くんと井上くんが1年生の数名に細胞培養の操作方法を教えてくれました。彼ら2人は実験にとても熱心で、春休みも毎日登校して実験していました。もちろんこの夏休みも元気いっぱい

実験をするため登校しています

実験をするため登校しています

そして、いつも登場してくれる尾崎さんは栗山さんと一緒にHPLC分析をおこなっていました。

尾崎さんは「ばっちり使いこなせるのを目標にこの夏がんばります 」

」

栗山さんは「HPLCで試料の成分を確認できるときはテンションがあがります

」とコメントしてくれました。

」とコメントしてくれました。

頼もしいですね。

obmの学生たちは、きっとこの夏休みで様々な経験を通してたくさん成長することでしょう

みなさんはどんな夏を過ごされていますか?

学生のみなさんは長い夏休みに入り、いかがお過ごしですか?

さて、obmの学生たちは...

いつもの授業だけでは物足りず、実験に熱心な学生が、自主的に細胞培養(細胞を増やすこと)やHPLC(高速液体クロマトグラフィーと言って、液体の試料を分離、定量できます)でお茶中

いつもの授業だけでは物足りず、実験に熱心な学生が、自主的に細胞培養(細胞を増やすこと)やHPLC(高速液体クロマトグラフィーと言って、液体の試料を分離、定量できます)でお茶中先日は、2年生の荒木くんと井上くんが1年生の数名に細胞培養の操作方法を教えてくれました。彼ら2人は実験にとても熱心で、春休みも毎日登校して実験していました。もちろんこの夏休みも元気いっぱい

そして、いつも登場してくれる尾崎さんは栗山さんと一緒にHPLC分析をおこなっていました。

尾崎さんは「ばっちり使いこなせるのを目標にこの夏がんばります

栗山さんは「HPLCで試料の成分を確認できるときはテンションがあがります

頼もしいですね。

obmの学生たちは、きっとこの夏休みで様々な経験を通してたくさん成長することでしょう

みなさんはどんな夏を過ごされていますか?

DATE:8/13(水) By 清水

8/6(水) マイクロピペット操作コンテスト

お久しぶりです。バイオ学科講師の清水です

obmでは前期試験,授業も終了し、学生たちはホッとしているところでしょう

さて、今回はバイオ学科の実習の試験の様子をお伝えします。

マイクロピペットという器具をご存知でしょうか?液体を微量に採取できる実験器具です。

このマイクロピペットの操作は、実験や研究に大きな影響を示すので、正確に測定することは非常に重要です。研究受託会社に就職した卒業生は、その重要性をひしひしと感じていると報告してくれました。

そこで、バイオ学科では、全学年同一条件で、マイクロピペットの操作のコンテストを行いました。

みんな真剣に取り組み、データ処理をPCで行い、結果が出るまで緊張感と期待感でいっぱいだったようです。

BEST 5を報告するよ

5位はバイオ2年生の山田成くん。第4位バイオ3年生西谷くん。第3位バイオ3年生瀧脇くん。第2位僅差でバイオ2年生宮田さん。そして、栄えある第1位は、 バイオ3年生北浦くんでした。

バイオ3年生北浦くんでした。

さすが、バイオ3年生は平均して皆良い結果を出していました。惜しくも次点はなんと!!バイオ1年生の大渡くんでした

さすが、バイオ3年生は平均して皆良い結果を出していました。惜しくも次点はなんと!!バイオ1年生の大渡くんでした

この操作は非常に重要ですので年に2回はコンテストをおこなっています。次回から学科長賞がでるそうです。

「次回は私頑張るわ 」とは尾崎さん(夏休み中に自主的に実験をやりにきています)。

」とは尾崎さん(夏休み中に自主的に実験をやりにきています)。

次回は、年末の実習最終日に行う予定です、あなたも参加しませんか?

obmでは前期試験,授業も終了し、学生たちはホッとしているところでしょう

さて、今回はバイオ学科の実習の試験の様子をお伝えします。

マイクロピペットという器具をご存知でしょうか?液体を微量に採取できる実験器具です。

このマイクロピペットの操作は、実験や研究に大きな影響を示すので、正確に測定することは非常に重要です。研究受託会社に就職した卒業生は、その重要性をひしひしと感じていると報告してくれました。

そこで、バイオ学科では、全学年同一条件で、マイクロピペットの操作のコンテストを行いました。

みんな真剣に取り組み、データ処理をPCで行い、結果が出るまで緊張感と期待感でいっぱいだったようです。

BEST 5を報告するよ

5位はバイオ2年生の山田成くん。第4位バイオ3年生西谷くん。第3位バイオ3年生瀧脇くん。第2位僅差でバイオ2年生宮田さん。そして、栄えある第1位は、

さすが、バイオ3年生は平均して皆良い結果を出していました。惜しくも次点はなんと!!バイオ1年生の大渡くんでした

さすが、バイオ3年生は平均して皆良い結果を出していました。惜しくも次点はなんと!!バイオ1年生の大渡くんでしたこの操作は非常に重要ですので年に2回はコンテストをおこなっています。次回から学科長賞がでるそうです。

「次回は私頑張るわ

次回は、年末の実習最終日に行う予定です、あなたも参加しませんか?

DATE:8/6(水) By 清水

7/23(水) 淀川の水質検査

お久しぶりです。2週間ぶりの清水です。毎日暑い日 が続きますね。今日は先週の水曜日にバイオ学科全員で行ってきた淀川の水質検査の様子をお届けします。では、レポーターの3年生平内さん、芝池くんよろしくね

が続きますね。今日は先週の水曜日にバイオ学科全員で行ってきた淀川の水質検査の様子をお届けします。では、レポーターの3年生平内さん、芝池くんよろしくね

こんにちはっ。バイオ学科3年の平内と芝池ですっ

今回私たちは淀川の河川敷で市販の水質調査キットを使って淀川の水質を仲良く楽しく調査してきましたっ!!

その日は、午前中授業を受けて、お昼ご飯の後、淀川沿いの西中島南方駅に現地集合しました。初めて?の学校外での実習ということもあって皆河川敷の空き地ではしゃいでいました

点呼の前に日が照ってとても暑かったので、大塚先生のご好意でアイスとお菓子が振舞われました パチパチパチ

パチパチパチ

が!あまりの暑さにアイスはほとんど溶けてどろどろになっていました

アイスとお菓子で一息ついたら各自2〜3人でグループを作り、市販のキットを持って水辺へGO!

皆川上の御堂筋あたりから川下の阪急線あたりで水辺に降りて水を採取していました。

皆川上の御堂筋あたりから川下の阪急線あたりで水辺に降りて水を採取していました。

川の水は皆そろって臭かった です

です

川原は水が汚くて臭かったのですが、なんとカニがいましたっ!

水質検査に戻って、回収した水を集合場所に戻ってキットを使って検査をしました。

今回のキットでは、川の水の中のCOD、アンモニア、亜硝酸、硝酸、リン酸の含まれている量を測定することができるものです。

今回の結果では淀川の水はとても汚れているということがわかりました。

今回の結果では淀川の水はとても汚れているということがわかりました。

最後に皆で集合写真を撮影 しました。残念ながら、大塚先生に撮影していただいたので先生が写っていません

しました。残念ながら、大塚先生に撮影していただいたので先生が写っていません 今度は先生も一緒の写真を載せましょうね。

今度は先生も一緒の写真を載せましょうね。

詳細な検査データは現在学校に持ち帰ったもので調査中ですっ!

以上、バイオ3年の平内と芝池でした〜

こんにちはっ。バイオ学科3年の平内と芝池ですっ

今回私たちは淀川の河川敷で市販の水質調査キットを使って淀川の水質を仲良く楽しく調査してきましたっ!!

その日は、午前中授業を受けて、お昼ご飯の後、淀川沿いの西中島南方駅に現地集合しました。初めて?の学校外での実習ということもあって皆河川敷の空き地ではしゃいでいました

点呼の前に日が照ってとても暑かったので、大塚先生のご好意でアイスとお菓子が振舞われました

が!あまりの暑さにアイスはほとんど溶けてどろどろになっていました

アイスとお菓子で一息ついたら各自2〜3人でグループを作り、市販のキットを持って水辺へGO!

皆川上の御堂筋あたりから川下の阪急線あたりで水辺に降りて水を採取していました。

皆川上の御堂筋あたりから川下の阪急線あたりで水辺に降りて水を採取していました。川の水は皆そろって臭かった

川原は水が汚くて臭かったのですが、なんとカニがいましたっ!

水質検査に戻って、回収した水を集合場所に戻ってキットを使って検査をしました。

今回のキットでは、川の水の中のCOD、アンモニア、亜硝酸、硝酸、リン酸の含まれている量を測定することができるものです。

今回の結果では淀川の水はとても汚れているということがわかりました。

今回の結果では淀川の水はとても汚れているということがわかりました。最後に皆で集合写真を撮影

詳細な検査データは現在学校に持ち帰ったもので調査中ですっ!

以上、バイオ3年の平内と芝池でした〜

DATE:7/23(水) By 清水

7/9(水) 2年生のプレゼンテーション発表

こんにちは。毎日暑い日 が続きますね。今日はバイオ学科2年生の尾崎さんに授業の様子をリポートしてもらいました。尾崎さんよろしくね

が続きますね。今日はバイオ学科2年生の尾崎さんに授業の様子をリポートしてもらいました。尾崎さんよろしくね

お久しぶりです バイオ2年生尾崎です。

バイオ2年生尾崎です。

今日はプレゼンテーションの授業のお話をします。

昨日は「私たちが思うOBM」

昨日は「私たちが思うOBM」

を高校生向け、企業さん向けにパワーポイントでスライドを作成して発表しました

を高校生向け、企業さん向けにパワーポイントでスライドを作成して発表しました

私が担当したグループでは、喜納先生ご指導の下、高校生にわかり易いように「大学に行くより、楽しそう!!」をテーマに発表しました。

各プレゼンターは緊張した面持ちをしながらも、約10分の持ち時間をフルに活かして私たちが思うOBMの良さを力説しました

発表日には、理事長先生をはじめ、その他の先生方が参観に来てくださいました

理事長先生からは、「プレゼンターは、あまり原稿を見ないように気をつけましょう」と、アドバイスをして下さいました。

理事長先生からは、「プレゼンターは、あまり原稿を見ないように気をつけましょう」と、アドバイスをして下さいました。

柴田先生は、「堂々と発表してました」と、褒めて下さいました

喜納先生は、「皆の顔に達成感があるよ」と、おっしゃってくださいました。

この経験を活かして、今後の勉強も邁進していきます

お久しぶりです

今日はプレゼンテーションの授業のお話をします。

昨日は「私たちが思うOBM」

昨日は「私たちが思うOBM」私が担当したグループでは、喜納先生ご指導の下、高校生にわかり易いように「大学に行くより、楽しそう!!」をテーマに発表しました。

各プレゼンターは緊張した面持ちをしながらも、約10分の持ち時間をフルに活かして私たちが思うOBMの良さを力説しました

発表日には、理事長先生をはじめ、その他の先生方が参観に来てくださいました

理事長先生からは、「プレゼンターは、あまり原稿を見ないように気をつけましょう」と、アドバイスをして下さいました。

理事長先生からは、「プレゼンターは、あまり原稿を見ないように気をつけましょう」と、アドバイスをして下さいました。柴田先生は、「堂々と発表してました」と、褒めて下さいました

喜納先生は、「皆の顔に達成感があるよ」と、おっしゃってくださいました。

この経験を活かして、今後の勉強も邁進していきます

DATE:7/9(水) By 清水

7/2(水) さいぼうばいよう

こんにちは。バイオ技術学科講師の清水です

今日はバイオ技術学科2年生の実習の様子を紹介します

今週から2年生は細胞培養実習に入っています。

今週から2年生は細胞培養実習に入っています。

細胞培養とは、ヒトや動物の細胞を試験管の中で増やすことです。

この細胞培養は、医薬品や化粧品 の研究において動物実験の代わりになります。

の研究において動物実験の代わりになります。

最近動物愛護の問題から無駄な動物実験を否定する声が大きくなってきています。化粧品会社では、動物実験に代わる細胞培養を使った安全性試験の開発を進めています。また、製薬会社では、新薬の開発に動物細胞培養を利用しています。今回、このようなことを経験するために、実験を進めています

今回は、ヒトの白血病細胞を試験管内で増やして、抗白血病作用(白血病細胞を殺す作用のことです)を測定する実験です。

今回は、ヒトの白血病細胞を試験管内で増やして、抗白血病作用(白血病細胞を殺す作用のことです)を測定する実験です。

まずは、白血病細胞の数の測定や、姿を観察しています(白血病細胞の顕微鏡写真)

来週は、いよいよ抗白血病効果の測定です

今日はバイオ技術学科2年生の実習の様子を紹介します

今週から2年生は細胞培養実習に入っています。

今週から2年生は細胞培養実習に入っています。細胞培養とは、ヒトや動物の細胞を試験管の中で増やすことです。

この細胞培養は、医薬品や化粧品

最近動物愛護の問題から無駄な動物実験を否定する声が大きくなってきています。化粧品会社では、動物実験に代わる細胞培養を使った安全性試験の開発を進めています。また、製薬会社では、新薬の開発に動物細胞培養を利用しています。今回、このようなことを経験するために、実験を進めています

今回は、ヒトの白血病細胞を試験管内で増やして、抗白血病作用(白血病細胞を殺す作用のことです)を測定する実験です。

今回は、ヒトの白血病細胞を試験管内で増やして、抗白血病作用(白血病細胞を殺す作用のことです)を測定する実験です。まずは、白血病細胞の数の測定や、姿を観察しています(白血病細胞の顕微鏡写真)

来週は、いよいよ抗白血病効果の測定です

DATE:7/2(水) By 清水

6/25(水) すくりーにんぐ

お久しぶりです。バイオ技術学科講師の清水です

今日はバイオ3年の実習を覗いてみましょう

今バイオ3年の実習は、製薬会社が新しい薬を発見 するときに行う「有用バクテリアのスクリーニング」の模擬実習をしています。

するときに行う「有用バクテリアのスクリーニング」の模擬実習をしています。

学生が採集してきた土や枯葉などを、バクテリアがよく増える培地に植えて新しい有用バクテリアを探しています。実習では、新しい酵母を探しだして

学生が採集してきた土や枯葉などを、バクテリアがよく増える培地に植えて新しい有用バクテリアを探しています。実習では、新しい酵母を探しだして それを使ってパン

それを使ってパン を作ろうと頑張っています。でも、なかなか難しくて苦戦しています

を作ろうと頑張っています。でも、なかなか難しくて苦戦しています

その中で、西谷くんが採ってきた土の中に、面白い形をしたコロニー(バクテリアの集落)を発見しました。その形から、ブロッコリーバクテリアと名付けました 一か月後くらいにはきっと、OBMパン

一か月後くらいにはきっと、OBMパン が出来上がるのを期待しています。

が出来上がるのを期待しています。

尚、7月10日(木)に進路パーク2008(大阪府立体育館;12:00〜12:40)にて、製薬会社研究所出身のバイオ技術学科担当の大塚先生が「医薬品:創薬から開発、上市まで」の講義 をしてくれます。その中で今回のバクテリアのスクリーニングについてもお話が聴けそうですよ。ね、大塚先生!!

をしてくれます。その中で今回のバクテリアのスクリーニングについてもお話が聴けそうですよ。ね、大塚先生!!

(大塚) はい。興味のある人はぜひぜひ聞きに来てくださいね

はい。興味のある人はぜひぜひ聞きに来てくださいね

今日はバイオ3年の実習を覗いてみましょう

今バイオ3年の実習は、製薬会社が新しい薬を発見

学生が採集してきた土や枯葉などを、バクテリアがよく増える培地に植えて新しい有用バクテリアを探しています。実習では、新しい酵母を探しだして

学生が採集してきた土や枯葉などを、バクテリアがよく増える培地に植えて新しい有用バクテリアを探しています。実習では、新しい酵母を探しだしてその中で、西谷くんが採ってきた土の中に、面白い形をしたコロニー(バクテリアの集落)を発見しました。その形から、ブロッコリーバクテリアと名付けました

尚、7月10日(木)に進路パーク2008(大阪府立体育館;12:00〜12:40)にて、製薬会社研究所出身のバイオ技術学科担当の大塚先生が「医薬品:創薬から開発、上市まで」の講義

(大塚)

DATE:6/25(水) By 清水

今日はobmのオープンキャンパスでした。卒業生の吉川くんをはじめ、2年生の荒木くんと井上くん,1年生の丹羽さんと,河合くんがお手伝いをしてくれました。その様子を、今回も河合くんに紹介してもらいます。では、河合くんよろしくね

(▽ ではではまたまたバイオ学科1年の河合が今日の『クラゲ+大腸菌→ヒカル大腸菌』実験についてご紹介します

大腸菌とクラゲの遺伝子の入ったpDNAをまぜ

次に

室温

明日の朝まで37℃でインキュベーションします

紫外線ライトをあてるとみどり色に光ります

おお〜

すごいッすね荒木さん

(ω 荒木です

まあ今回のオープンキャンパスもこれで無事終了です

10月以降のオープンキャンパスでは大塚先生による、講演があります

内容は「医薬品の開発について」でござる

これを聞き逃す手はないぞよ〜