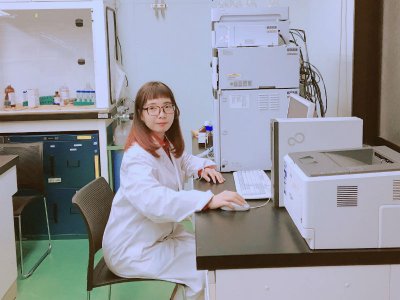

12/15(金) ついに登場★HPLC(高速液体クロマトグラフィー)

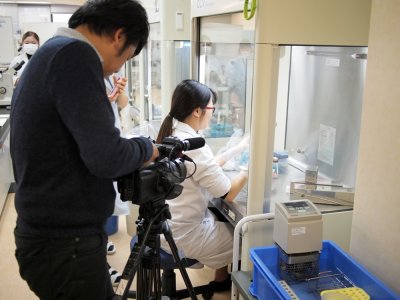

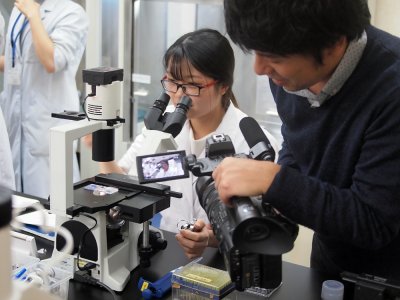

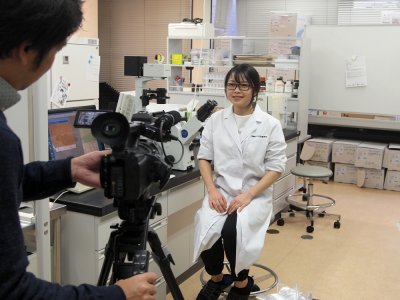

12/11(月) obmでTV番組の取材と撮影をして頂きました

12/6(水) きれいに色分けできました♪オープンカラムで色素分離実験

12/4(月) obmでインスタ映え写真

11/30(木) 人気 OCレポート

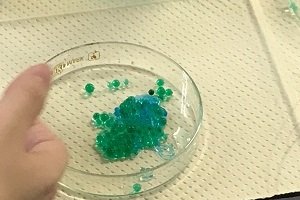

OCレポート 人工いくらを作ってみよう

人工いくらを作ってみよう

11/29(水) 色素を分離して分析しよう!クロマトグラフィー実習

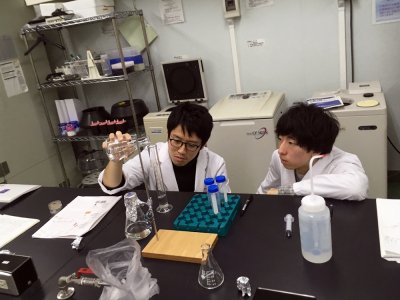

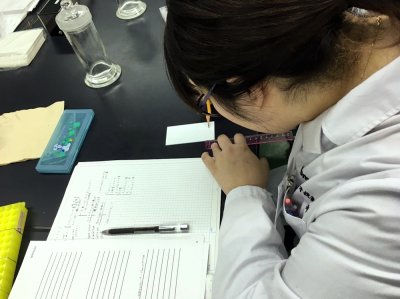

11/27(月) バイオ学科在校生 ~環境分析実習~

~環境分析実習~

みなさんこんにちは!

入試広報部

バイオ学科・バイオ技術学科

担当の佐久間です![]()

今回はバイオ学科在校生の

環境分析の実習におじゃまさせて

いただきました![]()

バイオ学科(3年制)には

環境分析技術者を目指す

環境科学のコースがあります

環境分析技術者とは?

★環境保全や公害防止を目的とした

測定・調査・分析の技術を持っている。

皆さんのまわりにある水・大気・土壌など

何一つ欠けても安心安全な生活を送ることは

できません![]()

そうした水・大気・土壌保全など

エコの様々な分野で重要度の高まっている

技術を習得し将来は人々の生活安全

地球環境を守っていく環境分野の技術者を

めざします![]()

今回在校生はキレート滴定という方法で

水の硬度を測っていました![]()

水の硬度は水の中に含まれている

マグネシウムやカルシウムが決めています

なんか見たことあるぞといいう

馴染み深い水たちです![]()

硬水(マグネシウムイオン・マグネシウムイオンが

含まれています)

+指示薬EBTにより赤色になっています

そこにEDTA水溶液を加えていきます。

赤色から青色へと変化します

なぜ色が変化するかというとまずは

カルシウムイオン・マグネシウムイオン

+指示薬EBTが仲良くしている状態(赤色)

からカルシウムイオン・マグネシウムイオン

EDTAが仲良くしている状態(無色)になります

滴定完了ともに色はカルシウムイオン

マグネシウムイオンと離れたEBT指示薬に

より青色になるというわけです

(pH=10付近の水溶液中でEBTは青色になる)

ということで赤色→青色へと色が変化![]()

EDTAはEBT指示薬より

カルシウムイオンやマグネシウムイオンと

仲良しなんですね![]()

実は環境の分野以外でも

細胞培養の分野でのEDTAを

使います![]()

細胞を培養する上で培養している容器から

細胞をはがすことが必要になります![]()

カルシウムイオンやマグネシウムイオンがあると

細胞は容器からはがれにくくなります![]()

EDTAはその二つのイオンとくっついて

働かなくする作用(キレートという)ができる

優れもの!

色んな分野で活躍しているんですね![]()

生徒の実習の様子もムービーで撮影したので

良かったら見てくださいね![]()

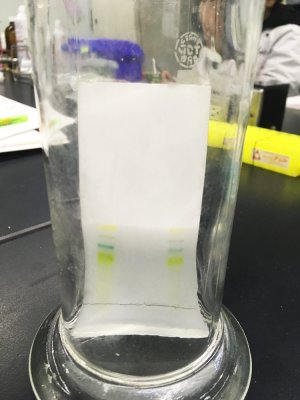

11/19(日) 色の分析体験 ペーパークロマトグラフィー

ペーパークロマトグラフィー

入試広報部

バイオ・バイオ技術学科担当

佐久間です

今回は色の分析体験の

オープンキャンパスレポートです

分子レベル(色素などの小さいもの)

で混ざり合っているものを

分析するための方法に

クロマトグラフィーという方法があります

今回はクロマトグラフィーの中の

ペーパークロマトグラフィーの

原理を使って色ペンの色素を

わけてみました

今回の体験授業はバイオ技術学科(2年制)で

実習を担当していただいている

石先生が登場

在校生も体験授業をサポートしてくれました

ありがとうございます

在校生の自己紹介タイムもはさんで

それでは体験授業スタート

色のスタート地点となるところに

線を引いていきます

水に浸して色を分けるので紙コップに水を入れます

ろ紙に各自好きな色ペンで●を書いて

水に浸すとあら不思議 色が分かれます

皆さんも美術の時間などで

絵の具を使ったことはありますよね

あお、ぴんくなども色んな色が

混ざってできています

ではなぜ色がわかれたのか・・・?

その仕組みをさぐってみましょう

【毛細管現象】

水がろ紙にしみこんで上に染みわたっていくことを

毛細管現象と呼びます

水がどんどん上に上がっていくということは

ろ紙の中を水が流れていると想像できます

色ペンの色素は水に溶けるので

その水に流されていくわけです

その流れていく中でこの写真を見ると

色が流されている距離が違いますよね

この色ペンの色を構成しているのは

色素という色をつけた分子です

実は分子レベルで色が違うだけでなく

色ごとによって水やろ紙との

親和性が違うんです

親和性=仲良し度のようなものです

なのでろ紙との親和性が高い色ほど

ろ紙にくっついていたがるのでそれほど

距離は伸びません

水との親和性が高い色ほど

水とくっついていたがるので

流される距離がながくなる

ということなんですね

今回は

ペーパークロマトグラフィー

という原理を利用して体験授業を

行いました

他にもobmにあるような

液体クロマトグラフィー(HPLC)など

様々なクロマトグラフィーが存在します

今回はろ紙や水を使って色を分けましたが

そのろ紙や水の部分が各クロマトグラフィーに

よって違うというわけですね

バイオの分野でも色々なものを生産

分析するためにこの原理が使われています

クロマトグラフィーという方法は

100年ぐらい前に発明された方法です

名前の由来は「色」と「記録する」という

意味のギリシア語からつけられたそうです

obmでは分析の勉強をすることができます

分析のための分析教室もあり最新の機材を

使って生徒の皆さんが実習に取り組んでいます

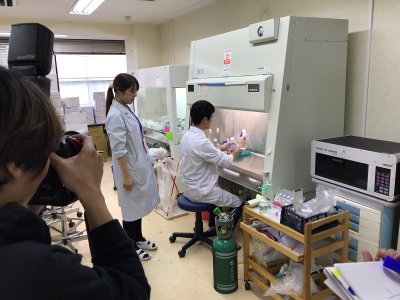

11/18(土) バイオ&バイオ技術学科 パンフレット撮影第2弾

パンフレット撮影第2弾 part

part

みなさんこんにちは

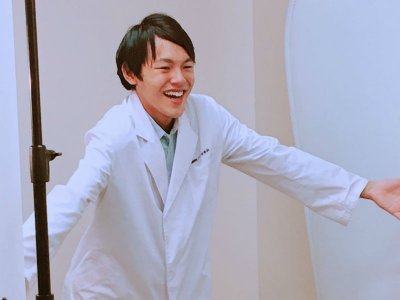

11/17(金) バイオ&バイオ技術学科 パンフレット撮影

パンフレット撮影 第2弾

第2弾

みなさんこんにちは〜

めっきり寒くなってきましたね

布団から出るのが辛い季節に

なってきました![]()

![]()

![]()

今回のブログは

obm入試広報部

バイオ・バイオ技術学科担当

佐久間がお送りします![]()

![]()

![]()

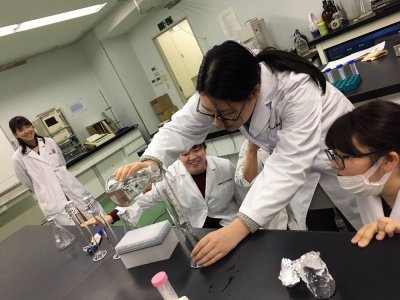

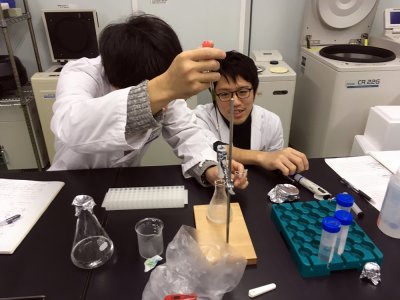

10月に引き続き11月も来年度の

パンフレット撮影がありました![]()

在校生がとびきりのスマイル

見せてくれているのでまた

その撮影の様子をちょこっと

お伝えします![]()

両手に花ですね![]()

今日の晩御飯何食べる〜

なんて話もしていました 笑

今はモツ鍋食べているのかな![]()

大塚校長も登場!

お忙しい中ありがとうございます![]()

みんな最初は固かった笑顔も徐々にほぐれて

素敵な笑顔を見せてくれていました![]()

バイオ学科の海老澤先生も![]()

いつもありがとうございます![]()

普段はクールな生徒も照れていて

意外な一面![]() 可愛かったです

可愛かったです![]()

カメラマンの方がびっくりするほど

盛り上げ上手!さすがプロだな〜と感動します

皆の自然な笑顔を引き出してくださっていました![]()

3年生にもなるとさすがの貫禄ですね![]()

無添加化粧水を作るための材料を一緒に

買いについて来てくれた優しい先輩です![]()

ポーズも豊富です![]()

![]()

![]()

内定もおめでとうございます![]()

全国工業専門学校協会「学生成果報告会」の

ブログでも登場してくれていました![]()

4月からはいよいよ社会人![]()

アミノ酸分析器と3年生![]()

オープンキャンパスをサポートしてくれたり

大舞台でプレゼンをしたり目立つ存在の彼女

いよいよ卒業か〜と寂しくなります![]()

彼女も休日も大塚先生のそばで

細胞培養の勉強をしたり

頑張っていた姿も印象的でした![]()

バイオ技術1年生!

自然な笑顔というフレーズに苦戦していましたが

しっかりと撮影に臨んでくれました![]()

バイオ学科2年生の環境分析

実習班も頑張っていました![]()

さりげなくピースをしている![]()

実習中お邪魔しました![]()

またこの様子は別のブログでお伝えします![]()

色の変化がでるまで記録をとりながら

作業を進めていきます

とても綺麗な色ですね![]()

こんな感じで撮影も順調に進んでいきました![]()

改めてパンフレットの完成楽しみだなと感じました![]()

在校生の皆さんありがとうございました![]()

今日のブログはobmの先生方や

先輩達がたくさん登場しましたね![]()

雰囲気が伝わっていれば嬉しいです![]()

先輩達も今進路選びをしている皆さんと

同じように色々なオープンキャンパスに

参加して大阪バイオメディカル専門学校に

進学を決めてくれました![]()

白衣を着て実験・研究をお仕事にする

バイオ技術者を目指そうかなと

思っている皆さんとっては比較するべき

ポイントがたくさんあります![]()

就職率、離職率、学費、雰囲気・・・

オープンキャンパスに参加して

学校を知るということが将来を

決める大事な決断の材料になりますね![]()

是非脚を運んでみてください![]()

白衣を着て体験する体験授業や

設備のラボツアーなどご用意して

お待ちしています![]()

LINEでのお問い合わせも大歓迎